頼れる専門家を

見つけよう

見つけよう

多様な電気設備工事で生活経済を下支え

施工の質高める職場環境の充実化に努力

施工の質高める職場環境の充実化に努力

工事の規模を問わず的確対応

業容拡大を目指し人材を育成

「関東地方一円の工場やビル、教育施設や病院、一般住宅などあらゆる建築物の小さな箇所の簡単な修理から大がかりな電気設備の新増設に至るまで、少しでもお安く、安心して頂ける電気工事を心がけています」

1955年創業の『株式会社萩原電気工業』は、電気工事のプロフェショナル集団を牽引する代表取締役の萩原辰雄さんのこの言葉通り、多種多様な電気工事の依頼に迅速、的確に対応、住民の暮らしや経済活動を下支えして信頼を集めてきた会社だ。その信頼は教育プログラムや資格取得支援制度などの整備で工事の品質を維持する萩原さんの経営努力の結晶だが、今後一層多様化、高度化する電気工事ニーズに応えるための事業拡大に必要な人材育成にも力を注ぐ。

生活経済のインフラ中のインフラである電気設備の工事は多岐にわたるが、同社の施工実績を見れば、その多くをカバーしてきたことがわかる。

受変電設備、幹線、動力設備、電灯・コンセント設備、情報通信設備、防災・防犯設備、空調設備、換気設備、空気清浄装置、ダクト・配管設備、太陽光発電パネル、照明器具、専用回路、ブレーカーなどと、同社が得意とする電力ケーブル延線工事だ。

こうした工事を単発で請け負うだけでなく、世界的な自動車メーカーの純正部品・用品販売会社や大手家具・インテリア用品小売会社、コンピューター・ソフトウェア開発会社の拠点ビルや全営業所などの電気設備工事一式を手がけてきた実績も同社の実力の証だ。

これらの業務を第一線で担うスタッフは二十数人。第一種電気工事士や第二種電気工事士、認定工事従事者、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、冷媒回収技術者、二級ボイラー技士、消防設備士、危険物取扱者などの資格保有者のほか、高所作業車やガス溶接、アーク溶接、酸欠・硫化水素危険作業、玉掛け、車両系建設機械運転、フォークリフトなどの技能講習受講者、職長・安全衛生責任者や 酸欠・硫化水素危険作業、墜落制止用器具フルハーネスなどの特別教育受講者などのプロフェショナルたちだ。

「電気設備工事には、電力を受け取り、消費器具に供給するための配線や機器の集合体である電気回路などの基礎知識から電気設備の種類に応じた安全規定が定められた電気安全法の知識、IoTやコンピュータ支援設計などのデジタルツールの知識、顧客や現場スタッフ、設計者間のコミュニケーションなどのプロジェクト管理スキル、施工計画に沿ったスケジュール管理、CO2削減に貢献する施工方法など環境保護に配慮した技術などが求められますが、こうした知識やスキルをしっかり身に着け、それらを現場で生かした経験を持つプロが多く在籍しているのが当社の強みです」

同社の施工実績で際立つのが電力ケーブルを通路に敷設していく延線工事だ。短い距離から1000mを超える長い距離、時には300mの高さに電力ケーブルを敷設する工事で、様々な問題に出くわすという難工事の一つだ。

「ケーブルの重さは様々ですが、重いものになると1mで110㎏にもなり、300mにもなると重さは3tにもなります。こんなに重いケーブルを敷設するには多数の人員が必要で、しかも重労働。また高所での手引き作業は不安全作業要素が多いのですが、そんな時に有効なのがウインチによる牽引作業です。しかし、この作業にもラックやケーブル、金車に過剰な負荷が掛かる、経路が複雑になると能力を発揮できない、引っ張りすぎによって事故の危険性が高まるなど課題があります。当社は、連動送り出し工法でテンションを軽減しながら敷設したり、インバーター一括制御による延線ボール送り出し工法でバックテンションを軽減しながら敷設したり、延線ボールを分散配置し連動でケーブルを送り出すことで曲がりや立ち上げの多い経路を一定の力と速度で安全にケーブルを敷設したりして、多数の人員を必要とせずに、ケーブル延線を安全、効率的に行うことが可能です。コストの削減にもつながります」

同社は、ケーブル延線機材を30台以上保有しているほか、豊富な現場経験があり、企画力、提案力でも同業他社の追随を許さない。これまで施工した電力ケーブル延線工事からその実力は鮮明だ。

新国立競技場建替工事や麻布台ヒルズ、東京都中央卸売市場・豊洲市場新築工事、JR松戸駅前「KITE MITE MATSUDO(キテミテマツド)」建替工事、JR原宿駅前新複合施設「ウィズ原宿(WITH HARAJUKU)」建替工事、JR上野駅公園口開発工事、江戸川区立小岩小学校改築に伴う電気設備工事、江戸川区角野栄子児童文学館新築に伴う電気設備工事、御宿野乃浅草別邸新築電気設備工事、流山おおたかの森B43街区計画新築電気設備工事、流山私立おおぐろの森中学校新築電気設備工事、葛西トラックターミナルA棟電気設備工事、新宿住友ビル大規模改修工事、ロッテ浦和工場第7工場新築工事、慶應義塾大学病院2号館改修工事、葛西トラックターミナルA棟(仮称)建設工事、全薬工業株式会社(仮称)南大沢新研究開発センター新築工事、株式会社イシダ東京支社新築工事、町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業などはその代表例だ。

「信用と信頼を勝ち取り、地域社会に愛される企業」を目指してきた萩原さんは、こうした大規模工事に劣らず、家庭などの小さな電気工事も大事にしてきた。

「ご要望があればすぐに駆け付けるをモットーに、電気に関するお困りごとをプロならではの技術力で対応し、責任を持ってサービスを提供することで、より豊かで安全な生活環境の維持に寄与する。これが当社が守り続けてきた基本姿勢です」

この姿勢が支持されたことを示す工事依頼主からの言葉がある。

「リフォームにあたり、電気設備の相談をしました。予算もあまりなく、正直まいっていましたが、相談した相手がよかった。他社にいわれた金額と比べてビックリしました。私のわがままな性格でいろいろな注文をしましたが、笑顔で分かりやすく説明していただき、最高のリフォームができました」(50代男性)

「とても親切に対応していただき、電気の事だけではなくたくさんの相談にものって下さいました」(30代女性)

「年寄りの私には、電球1個すら交換することが難しく、『こんなこと、頼んでもいいのかな』と思いながら電話をしてみると『すぐに行きますよ』といってやって下さいました」(70代女性)

「当初考えていた工事期間は3日間。私の会社は人手不足でどうしても、人数が必要な工事で萩原電気さんに連絡しました。非常にタイトなスケジュールでしたが、何とか1日助けていただくことができなんと、その1日で3日間はかかる工事を終わらせてしまいました。迅速・丁寧・親切。非常に勉強になりました」(40代男性)

会社経営でも萩原さんは、スタッフの仕事に対するモチベーションと施工の質は連動するとの考えの下、モチベーションを高める職場環境の充実化に意を注いできた。

「電気工事の仕事は、時に暑さや寒さなどの厳しい環境や体力、集中力を使う作業も多くありますが、週休二日制や有給休暇制度、夏季、年末年始休暇、育児介護休暇制度などを整備し、伸び伸びと仕事に邁進いただける職場を築き上げてきました。充実した社会人生活を送れるよう、健康面はもちろん、仕事とプライベートの両立の実現、各種手当制度や社会保険完備など様々な福利厚生制度を整え、会社を挙げてサポートし、それらがモチベーションの向上という好循環を生み出しています」

また、新たな戦力の獲得や人材育成にも力を入れる。

「当社は、関東地方一円の様々な企業や個人のお客様から多くの工事依頼を承っております。業績も安定していますので、高度な技術と専門知識を身に付け、長く腰を据えて働ける職場です。未経験の方や女性の方も最初に基本的な業務内容や基礎的な技術、安全教育などを初期研修で身につけていただき、実際の現場においては、先輩社員による丁寧で優しい指導を行い、習熟度を一つひとつチェックしながら、確実なステップを踏んだ教育を実施しています。経験のある方や第一種、または第二種電気工事士や第三種電気主任技術者などの資格をお持ちの方は優遇しています。また、他業界からの転職を希望される方も積極的に採用するなど、新たな電気工事のニーズに応えていける体制を築いていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

業容拡大を目指し人材を育成

「関東地方一円の工場やビル、教育施設や病院、一般住宅などあらゆる建築物の小さな箇所の簡単な修理から大がかりな電気設備の新増設に至るまで、少しでもお安く、安心して頂ける電気工事を心がけています」

1955年創業の『株式会社萩原電気工業』は、電気工事のプロフェショナル集団を牽引する代表取締役の萩原辰雄さんのこの言葉通り、多種多様な電気工事の依頼に迅速、的確に対応、住民の暮らしや経済活動を下支えして信頼を集めてきた会社だ。その信頼は教育プログラムや資格取得支援制度などの整備で工事の品質を維持する萩原さんの経営努力の結晶だが、今後一層多様化、高度化する電気工事ニーズに応えるための事業拡大に必要な人材育成にも力を注ぐ。

生活経済のインフラ中のインフラである電気設備の工事は多岐にわたるが、同社の施工実績を見れば、その多くをカバーしてきたことがわかる。

受変電設備、幹線、動力設備、電灯・コンセント設備、情報通信設備、防災・防犯設備、空調設備、換気設備、空気清浄装置、ダクト・配管設備、太陽光発電パネル、照明器具、専用回路、ブレーカーなどと、同社が得意とする電力ケーブル延線工事だ。

こうした工事を単発で請け負うだけでなく、世界的な自動車メーカーの純正部品・用品販売会社や大手家具・インテリア用品小売会社、コンピューター・ソフトウェア開発会社の拠点ビルや全営業所などの電気設備工事一式を手がけてきた実績も同社の実力の証だ。

これらの業務を第一線で担うスタッフは二十数人。第一種電気工事士や第二種電気工事士、認定工事従事者、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、冷媒回収技術者、二級ボイラー技士、消防設備士、危険物取扱者などの資格保有者のほか、高所作業車やガス溶接、アーク溶接、酸欠・硫化水素危険作業、玉掛け、車両系建設機械運転、フォークリフトなどの技能講習受講者、職長・安全衛生責任者や 酸欠・硫化水素危険作業、墜落制止用器具フルハーネスなどの特別教育受講者などのプロフェショナルたちだ。

「電気設備工事には、電力を受け取り、消費器具に供給するための配線や機器の集合体である電気回路などの基礎知識から電気設備の種類に応じた安全規定が定められた電気安全法の知識、IoTやコンピュータ支援設計などのデジタルツールの知識、顧客や現場スタッフ、設計者間のコミュニケーションなどのプロジェクト管理スキル、施工計画に沿ったスケジュール管理、CO2削減に貢献する施工方法など環境保護に配慮した技術などが求められますが、こうした知識やスキルをしっかり身に着け、それらを現場で生かした経験を持つプロが多く在籍しているのが当社の強みです」

同社の施工実績で際立つのが電力ケーブルを通路に敷設していく延線工事だ。短い距離から1000mを超える長い距離、時には300mの高さに電力ケーブルを敷設する工事で、様々な問題に出くわすという難工事の一つだ。

「ケーブルの重さは様々ですが、重いものになると1mで110㎏にもなり、300mにもなると重さは3tにもなります。こんなに重いケーブルを敷設するには多数の人員が必要で、しかも重労働。また高所での手引き作業は不安全作業要素が多いのですが、そんな時に有効なのがウインチによる牽引作業です。しかし、この作業にもラックやケーブル、金車に過剰な負荷が掛かる、経路が複雑になると能力を発揮できない、引っ張りすぎによって事故の危険性が高まるなど課題があります。当社は、連動送り出し工法でテンションを軽減しながら敷設したり、インバーター一括制御による延線ボール送り出し工法でバックテンションを軽減しながら敷設したり、延線ボールを分散配置し連動でケーブルを送り出すことで曲がりや立ち上げの多い経路を一定の力と速度で安全にケーブルを敷設したりして、多数の人員を必要とせずに、ケーブル延線を安全、効率的に行うことが可能です。コストの削減にもつながります」

同社は、ケーブル延線機材を30台以上保有しているほか、豊富な現場経験があり、企画力、提案力でも同業他社の追随を許さない。これまで施工した電力ケーブル延線工事からその実力は鮮明だ。

新国立競技場建替工事や麻布台ヒルズ、東京都中央卸売市場・豊洲市場新築工事、JR松戸駅前「KITE MITE MATSUDO(キテミテマツド)」建替工事、JR原宿駅前新複合施設「ウィズ原宿(WITH HARAJUKU)」建替工事、JR上野駅公園口開発工事、江戸川区立小岩小学校改築に伴う電気設備工事、江戸川区角野栄子児童文学館新築に伴う電気設備工事、御宿野乃浅草別邸新築電気設備工事、流山おおたかの森B43街区計画新築電気設備工事、流山私立おおぐろの森中学校新築電気設備工事、葛西トラックターミナルA棟電気設備工事、新宿住友ビル大規模改修工事、ロッテ浦和工場第7工場新築工事、慶應義塾大学病院2号館改修工事、葛西トラックターミナルA棟(仮称)建設工事、全薬工業株式会社(仮称)南大沢新研究開発センター新築工事、株式会社イシダ東京支社新築工事、町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業などはその代表例だ。

「信用と信頼を勝ち取り、地域社会に愛される企業」を目指してきた萩原さんは、こうした大規模工事に劣らず、家庭などの小さな電気工事も大事にしてきた。

「ご要望があればすぐに駆け付けるをモットーに、電気に関するお困りごとをプロならではの技術力で対応し、責任を持ってサービスを提供することで、より豊かで安全な生活環境の維持に寄与する。これが当社が守り続けてきた基本姿勢です」

この姿勢が支持されたことを示す工事依頼主からの言葉がある。

「リフォームにあたり、電気設備の相談をしました。予算もあまりなく、正直まいっていましたが、相談した相手がよかった。他社にいわれた金額と比べてビックリしました。私のわがままな性格でいろいろな注文をしましたが、笑顔で分かりやすく説明していただき、最高のリフォームができました」(50代男性)

「とても親切に対応していただき、電気の事だけではなくたくさんの相談にものって下さいました」(30代女性)

「年寄りの私には、電球1個すら交換することが難しく、『こんなこと、頼んでもいいのかな』と思いながら電話をしてみると『すぐに行きますよ』といってやって下さいました」(70代女性)

「当初考えていた工事期間は3日間。私の会社は人手不足でどうしても、人数が必要な工事で萩原電気さんに連絡しました。非常にタイトなスケジュールでしたが、何とか1日助けていただくことができなんと、その1日で3日間はかかる工事を終わらせてしまいました。迅速・丁寧・親切。非常に勉強になりました」(40代男性)

会社経営でも萩原さんは、スタッフの仕事に対するモチベーションと施工の質は連動するとの考えの下、モチベーションを高める職場環境の充実化に意を注いできた。

「電気工事の仕事は、時に暑さや寒さなどの厳しい環境や体力、集中力を使う作業も多くありますが、週休二日制や有給休暇制度、夏季、年末年始休暇、育児介護休暇制度などを整備し、伸び伸びと仕事に邁進いただける職場を築き上げてきました。充実した社会人生活を送れるよう、健康面はもちろん、仕事とプライベートの両立の実現、各種手当制度や社会保険完備など様々な福利厚生制度を整え、会社を挙げてサポートし、それらがモチベーションの向上という好循環を生み出しています」

また、新たな戦力の獲得や人材育成にも力を入れる。

「当社は、関東地方一円の様々な企業や個人のお客様から多くの工事依頼を承っております。業績も安定していますので、高度な技術と専門知識を身に付け、長く腰を据えて働ける職場です。未経験の方や女性の方も最初に基本的な業務内容や基礎的な技術、安全教育などを初期研修で身につけていただき、実際の現場においては、先輩社員による丁寧で優しい指導を行い、習熟度を一つひとつチェックしながら、確実なステップを踏んだ教育を実施しています。経験のある方や第一種、または第二種電気工事士や第三種電気主任技術者などの資格をお持ちの方は優遇しています。また、他業界からの転職を希望される方も積極的に採用するなど、新たな電気工事のニーズに応えていける体制を築いていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

株式会社 萩原電気工業

TEL/03-3351-1047

Eメール/hagiden@outlook.jp

Eメール/hagiden@outlook.jp

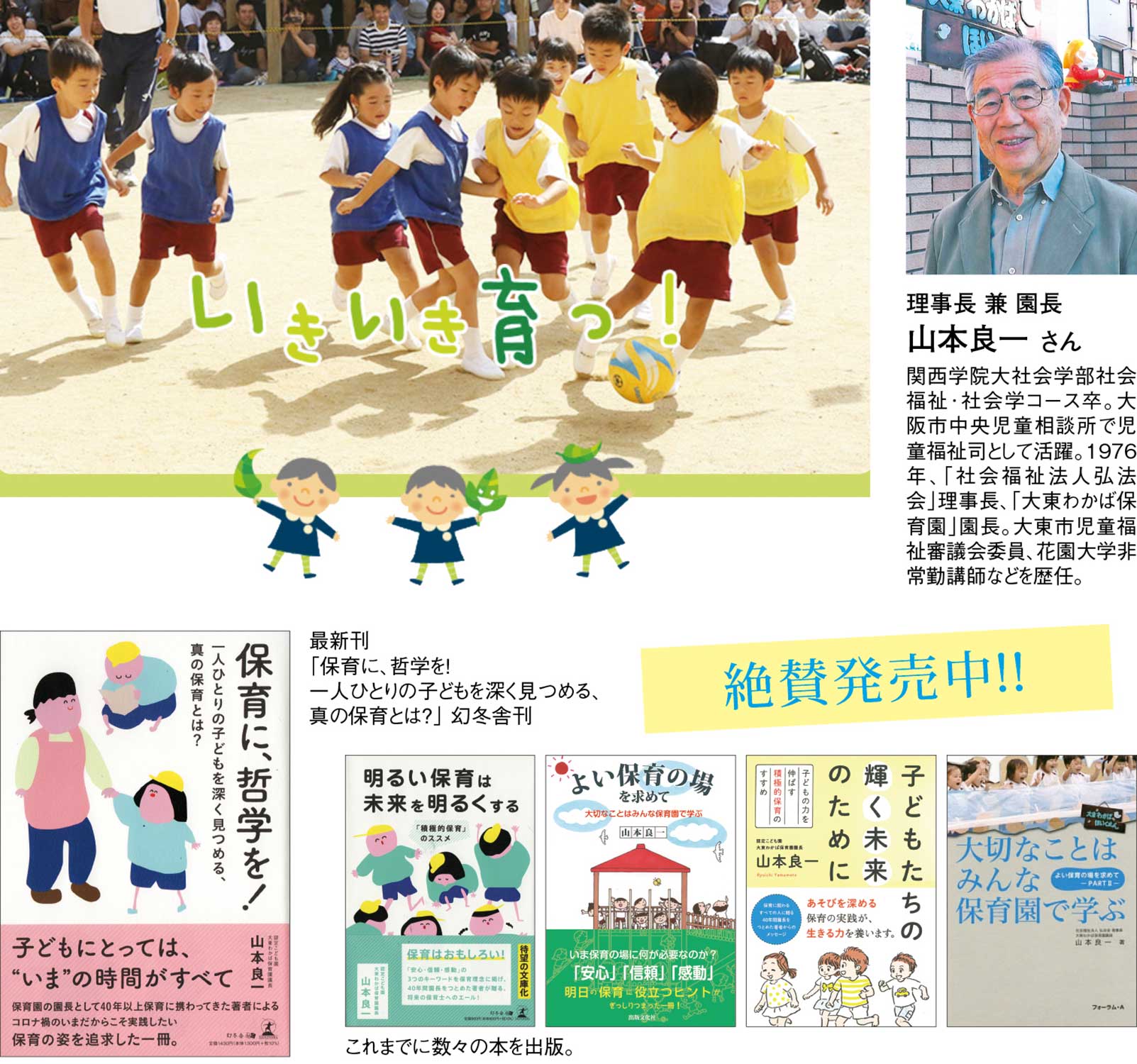

子どもたちの健全育成に情熱注ぎ半世紀

一人ひとりを深く見つめる積極的保育実践

一人ひとりを深く見つめる積極的保育実践

大人に対する信頼感を醸成

自発性育む自由あそび導入

「子どもたちの健全育成と家庭・地域社会の発展を願って創設し、日々の保育によって保護者のみなさまと保育園が信頼を深めて、子どもたちが健康で心豊かな人間になるように力を合わせていきたいと思います」

『社会福祉法人弘法会』の理事長山本良一さんが、1976年(昭和51年)大阪府大東市で『大東わかば保育園』を開園したときの決意だ。以来半世紀近くに及ぶ保育園経営の歩みから浮かび上がるのは、独自の「積極的保育」の下、この決意を実践する不断の努力だ。山本さんの保育園経営で際立つのは、哲学を持って取り組んできたことだ。2022年に刊行した著書「保育に、哲学を! 一人ひとりの子どもを深く見つめる、真の保育とは?」の中の子どもたちと向き合う姿勢からその哲学の一端を読み取ることができる。

「周囲の大人に対する子どもの信頼は、毎日の小さな具体的な事実の積み重ねによって強くなっていきます。安全や清潔、そして秩序といったことに重きが置かれていて、一人ひとりの子どもの気持ちや状態への配慮が十分になされていないと、子どもは信頼感を強めていくことが難しくなります。『わかばの保育』においては、安全や清潔、そして秩序も考慮しつつ、子どもの健全な発達を実現するためには、子どもが大人に対して信頼感を持っていることが大切であると考えています。そのためにクラス担任だけでなく、園のすべての職員が子どもの立場に立ち、子どもの気持ちをできるだけ配慮することをいつも忘れないようにする姿勢を大切にしています。なお、つけ加えておきたいのは、子どもたちの現実を深く見つめたとき、子どもたちが実存的な意味で無意識のうちに不確実感の思いにとらわれていることです。この不確実感は現代の社会の変化の激しさ、多様な価値観の併存、そして情報の洪水などによって、子どもだけではなく大人にも拡大している現実があるように思います。この不確実感への理解と、具体的な生活場面での配慮がないとき、子どもへの過度のやさしさや甘さが起こり、子どもに本当の意味での自信や大人への信頼感を持たせることができないように思います。子どもの健全な発達をもたらすうえにおいて、『安心できる』『信頼する』、そして『自発性が尊重されている』ことが大切であると考えられます」

山本さんは、こう述べた後に「『自発性の尊重』に関しては、保育園においては限界があることを認めないわけにはいきません。物理的・時間的な条件を考えると、限界があることにすぐに気づかされます。保育室の大きさや園庭の大きさに限界があり、しかも数人から20名を超える子どもたちが一定のスケジュールに沿って生活しなければならないのですから、子どもたち一人ひとりの『自発性』を完全に満足させることはまず不可能です」とも述べ、その解決策として「自由あそび」の時間を導入したことを紹介する。

「自由あそび」は、約350㎡の屋外遊技場で、年齢ごとにクラス分けした保育とは別に、午前8時半~9時半、午後4時前~4時半の2回、1歳児から5歳児までが一緒に遊ぶ。昼食後も1、2歳児、3~5歳児の順に園庭で遊び回る。1歳児、2歳児が給食後に園庭に出て遊ぶ保育園は公立、民間ともほとんどないという。

「子どもたちは、園庭全体を使って遊ぶことができます。また、どのクラスのともだちと遊んでもかまいません。このように、子どもたちが自分で遊びを見つけて自由に遊ぶことによって、自分で動き、考え、感じることができるだけ多くできるように配慮しています。決まりきったレコード音楽を使ったり、𠮟りつけて一定のことをさせたりすることのないように、いろいろな場面で子どもの自発性や子どもらしさを損なわないように気をつけています」

山本さんは、この「自由あそび」の導入には、社会的な背景もあると説明する。

「少子化、核家族化、働く母親の増加、テレビゲームの普及、遊び場の不足など子どもを取り巻く環境は大きく変わり、子どもだけで自由に遊ぶことが少なくなってしまったうえに子どもが巻き込まれる事故や事件もあり、子どもだけで家の外で遊ばせることに社会全体が消極的になっています。こうした傾向は、子どもの成長にいいはずはなく、年が離れた子ども同士が自由に遊ぶ機会を設けることが重要と考えたのです。年齢の壁を越えて自由に入り乱れて遊ぶと友だちとの遊び方を学んだり、危険を察知して避ける力を身に付けて遊びが学びに進化していくのです」

山本さんが保育園経営で貫く「積極的保育」とは、「自由あそび」のような取り組みを実践する際の運営側の基本的なスタンスのことだ。具体的には、「現実的な諸問題にとらわれずに、子どもの力を信じて伸ばしていくことを第一に考え、園長が強い心を持って保育士などと力を合わせ、保護者や地域の住民の理解を得ながら保育に全力で取り組む姿勢」と山本さんは定義する。現実的な諸問題とは、行政への書類提出や各種審議会や保育団体などからの文書、研修会の案内、研究機関などからのアンケートなどへの対応、不審者対策、感染症対策、虐待問題、情報公開、業務の記録化などの事務作業に園長や職員が追われる状況を指す。このスタンスの下で行う取り組みは、「自由あそび」のほか、年間20を超える行事、5歳児の子どもたちが月に1回のペースで行うクッキングなどがあるが、「準備するプロセスそのものが子どもたちを大きく成長させる」と評されるのが年間を通して取り組む「合同あそび」。同園独自の取り組みで、うんどう会では複数クラスの子どもたちが園庭で繰り広げる野外劇に、生活発表会では4、5歳児クラスの創作劇に集約される。子どもたちと職員が協力しながら、全体の主軸となるストーリーを決め、それに沿ってクラスごとに遊びと役柄を考え、7ヵ月間かけて準備する。

「子どもにとっては、いまの時間がすべてです。大切なことはみんな保育園で学ぶことができるように努力することがエッセンシャルワークと位置付けられる保育園のあるべき姿だと思っています」

この考えをしっかり継承してもらうことが山本さんの願いだ。

(ライター/斎藤紘)

自発性育む自由あそび導入

「子どもたちの健全育成と家庭・地域社会の発展を願って創設し、日々の保育によって保護者のみなさまと保育園が信頼を深めて、子どもたちが健康で心豊かな人間になるように力を合わせていきたいと思います」

『社会福祉法人弘法会』の理事長山本良一さんが、1976年(昭和51年)大阪府大東市で『大東わかば保育園』を開園したときの決意だ。以来半世紀近くに及ぶ保育園経営の歩みから浮かび上がるのは、独自の「積極的保育」の下、この決意を実践する不断の努力だ。山本さんの保育園経営で際立つのは、哲学を持って取り組んできたことだ。2022年に刊行した著書「保育に、哲学を! 一人ひとりの子どもを深く見つめる、真の保育とは?」の中の子どもたちと向き合う姿勢からその哲学の一端を読み取ることができる。

「周囲の大人に対する子どもの信頼は、毎日の小さな具体的な事実の積み重ねによって強くなっていきます。安全や清潔、そして秩序といったことに重きが置かれていて、一人ひとりの子どもの気持ちや状態への配慮が十分になされていないと、子どもは信頼感を強めていくことが難しくなります。『わかばの保育』においては、安全や清潔、そして秩序も考慮しつつ、子どもの健全な発達を実現するためには、子どもが大人に対して信頼感を持っていることが大切であると考えています。そのためにクラス担任だけでなく、園のすべての職員が子どもの立場に立ち、子どもの気持ちをできるだけ配慮することをいつも忘れないようにする姿勢を大切にしています。なお、つけ加えておきたいのは、子どもたちの現実を深く見つめたとき、子どもたちが実存的な意味で無意識のうちに不確実感の思いにとらわれていることです。この不確実感は現代の社会の変化の激しさ、多様な価値観の併存、そして情報の洪水などによって、子どもだけではなく大人にも拡大している現実があるように思います。この不確実感への理解と、具体的な生活場面での配慮がないとき、子どもへの過度のやさしさや甘さが起こり、子どもに本当の意味での自信や大人への信頼感を持たせることができないように思います。子どもの健全な発達をもたらすうえにおいて、『安心できる』『信頼する』、そして『自発性が尊重されている』ことが大切であると考えられます」

山本さんは、こう述べた後に「『自発性の尊重』に関しては、保育園においては限界があることを認めないわけにはいきません。物理的・時間的な条件を考えると、限界があることにすぐに気づかされます。保育室の大きさや園庭の大きさに限界があり、しかも数人から20名を超える子どもたちが一定のスケジュールに沿って生活しなければならないのですから、子どもたち一人ひとりの『自発性』を完全に満足させることはまず不可能です」とも述べ、その解決策として「自由あそび」の時間を導入したことを紹介する。

「自由あそび」は、約350㎡の屋外遊技場で、年齢ごとにクラス分けした保育とは別に、午前8時半~9時半、午後4時前~4時半の2回、1歳児から5歳児までが一緒に遊ぶ。昼食後も1、2歳児、3~5歳児の順に園庭で遊び回る。1歳児、2歳児が給食後に園庭に出て遊ぶ保育園は公立、民間ともほとんどないという。

「子どもたちは、園庭全体を使って遊ぶことができます。また、どのクラスのともだちと遊んでもかまいません。このように、子どもたちが自分で遊びを見つけて自由に遊ぶことによって、自分で動き、考え、感じることができるだけ多くできるように配慮しています。決まりきったレコード音楽を使ったり、𠮟りつけて一定のことをさせたりすることのないように、いろいろな場面で子どもの自発性や子どもらしさを損なわないように気をつけています」

山本さんは、この「自由あそび」の導入には、社会的な背景もあると説明する。

「少子化、核家族化、働く母親の増加、テレビゲームの普及、遊び場の不足など子どもを取り巻く環境は大きく変わり、子どもだけで自由に遊ぶことが少なくなってしまったうえに子どもが巻き込まれる事故や事件もあり、子どもだけで家の外で遊ばせることに社会全体が消極的になっています。こうした傾向は、子どもの成長にいいはずはなく、年が離れた子ども同士が自由に遊ぶ機会を設けることが重要と考えたのです。年齢の壁を越えて自由に入り乱れて遊ぶと友だちとの遊び方を学んだり、危険を察知して避ける力を身に付けて遊びが学びに進化していくのです」

山本さんが保育園経営で貫く「積極的保育」とは、「自由あそび」のような取り組みを実践する際の運営側の基本的なスタンスのことだ。具体的には、「現実的な諸問題にとらわれずに、子どもの力を信じて伸ばしていくことを第一に考え、園長が強い心を持って保育士などと力を合わせ、保護者や地域の住民の理解を得ながら保育に全力で取り組む姿勢」と山本さんは定義する。現実的な諸問題とは、行政への書類提出や各種審議会や保育団体などからの文書、研修会の案内、研究機関などからのアンケートなどへの対応、不審者対策、感染症対策、虐待問題、情報公開、業務の記録化などの事務作業に園長や職員が追われる状況を指す。このスタンスの下で行う取り組みは、「自由あそび」のほか、年間20を超える行事、5歳児の子どもたちが月に1回のペースで行うクッキングなどがあるが、「準備するプロセスそのものが子どもたちを大きく成長させる」と評されるのが年間を通して取り組む「合同あそび」。同園独自の取り組みで、うんどう会では複数クラスの子どもたちが園庭で繰り広げる野外劇に、生活発表会では4、5歳児クラスの創作劇に集約される。子どもたちと職員が協力しながら、全体の主軸となるストーリーを決め、それに沿ってクラスごとに遊びと役柄を考え、7ヵ月間かけて準備する。

「子どもにとっては、いまの時間がすべてです。大切なことはみんな保育園で学ぶことができるように努力することがエッセンシャルワークと位置付けられる保育園のあるべき姿だと思っています」

この考えをしっかり継承してもらうことが山本さんの願いだ。

(ライター/斎藤紘)

社会福祉法人 弘法会 認定こども園 大東わかば保育園

TEL/072-878-4121

持続可能な寺院経営で住職の資質を重視

伝統継承と時代に即した改革の両立追求

伝統継承と時代に即した改革の両立追求

宗教離れの様々な要因考察

若年僧侶減少に危機感抱く

現代社会で重要視されるキーワードは「SDGs」に象徴される「Sustainable、持続可能性」だ。長い歴史と伝統に立脚し、地域住民の心の拠りどころになってきた仏教寺院も例外ではない。少子高齢化や過疎化、信仰心の希薄化、葬送意識の変化などを背景に今後多くの寺院が消滅すると推量され、現実問題として寺院の担い手である僧侶が大きく減少しているからだ。この状況に危機感を抱き、持続可能な寺院経営の在り方を追求し、類例のない改革を断行したのが、平安時代の創建から950年超の歴史を刻む名刹、長野県佐久市の『曹洞宗寶壽山正安寺』の第37代住職塚田雅俊さんだ。仏教や寺院に対して若い世代の関心をいかに惹きつけるかが課題と指摘し、その鍵を握ると強調するのは住職の資質だ。

「寺院を取り巻く環境は、年々難しくなってきています。意外に知られていませんが、地方を含めた全寺院数の中で、その伽藍を現状の維持保全をしつつ住職の給与まで賄えているのは凡そ半数、統計的にはそれ以下ともいわれています。そのため、他業種と兼業せざるを得ない住職が増え、そのような寺院住職に長年の修行などをさせたならば、就職の機会を失するなどの配慮もあり、住職資格も裾野が広がった分だけ、資質が低下したという見方もあります」

寺院と住職の現状をこう俯瞰する塚田さんが、最も心配するのが仏教界の厳しい状況を示す統計データだ。文化庁は、毎年国内各宗派の状況をまとめた宗教年鑑を公表しているが、半世紀前の昭和50年(1975年)と令和4年(2022年)を比較すると、仏教系の宗教団体が157222団体から84513団体に、僧侶が1770326人から339678人に大きく減少した。中でも塚田さんが危惧するのは若い僧侶が減っていることだ。

『正安寺』が属する曹洞宗宗務庁の「若手僧侶に関する動向調査の報告」によると、僧侶となるための儀式を終えた得度者は、1950年代には10代から僧侶を志す得度者が全体の97・1%と大半を占めていたが、2020年には79・7%となり、うち10代は57・7%にまで減少、40年までには若手僧侶は約 40%減少すると推測している。

僧侶の成り手不足の要因について塚田さんは様々な側面に目を向ける。

「宗教離れといわれる現象は、あらゆる宗教で指摘されますが、少子化に加えて、過激な宗教組織によるテロ事件などで宗教に対する疑念が生じたこと、医療や社会福祉制度が充実し、信仰に頼る気持ちが薄れたこと、精神的価値より経済的価値を重んじる風潮が顕著になったことなどの社会的な要因と、寺院を支える檀家が減少し、寺院経営や僧侶の経済環境が厳しさを増していること、墓じまいに象徴される葬送意識の変化で僧侶の活躍の場が減っていることなどが影響していると考えています」

この状況の打開策として塚田さんが重視するのが住職の役割だ。

「地域の寺院は、檀家との付き合いが減っているだけでなく、葬儀の時しか僧侶との接点がなく、しかも葬儀仏教などと揶揄され、葬儀での僧侶との接点も薄れてきているのが現状ですが、古代、日本に伝来された仏教は最先端の文化、文明であり、国造りの骨格形成にも利用されました。信仰の対象として心の拠り所になってきただけでなく、手習師匠が町人の子弟に読み書きや計算を教えた学問施設だった寺子屋のように寺院は学びの場でもあったのです。こうした仏教の歴史をしっかり踏まえ、寺院や住職が地域になくては困る存在であることを如何に示すか、これが今問われていると思っています」

この問に対する答えとして塚田さんが示すのが「慕古心を失せずして時勢にも即すべきを思量する」姿勢だ。伝統を大事にしながらも、時代の要請にも応えていくことを意味する。その表出方法として、住職になるためには厳しい修行と学びが必要であることを示すのが一つ。塚田さんには3人の子息がいるが、いずれも得度の儀式を経て仏門に入った。長男について2024年7月にHPで紹介した記述から厳しいプロセスが浮かび上がる。

「曹洞宗では、僧侶が沙弥(しゃみ)から住職に至る段階について、得度、立職(りっしょく)、嗣法(しほう)、転衣(てんえ)、瑞世(ずいせ)、首先住職研修会等の儀式と、証明書類の作成申請を歴て、初めて各寺院の住職の申請をする資格を有することができるのです。また、それぞれの儀式の際には証明書類とは別に、得度の際の師匠である慈恩師、立職の際の法幢師(ほうどうし)、嗣法の際の本師等から頂戴する血脈(けちみゃく)や圓鏡(えんきょう)、嗣書(ししょ)や大事(だいじ)もあり、弟子だけでなく師匠となる側も、様々な儀式の準備や手配のみならず、古伝の墨跡等も用意する必要に逼られます。正安寺現住職長男である陽俊師が、大本山永平寺二年目に当たる修行の中、現卅七世正安寺住職を本師とする嗣法の儀式のため、一時他出を許可され、無事に諸加行を勤め了じることができました」

一方、時代の要請に応える施策は、改革として具体化した。江戸時代から続く、地域に根差した檀家制度を改め、檀家を全国から募集しているのがその象徴。第二の改革が檀家でなくても入れる会員制の導入。HPに会員様ログインページを設け、檀家か信徒になって会員になれば、様々な特典を享受できるようにした。その特典の一つが、お布施や戒名、葬儀式などの費用の目安がわかるようにした費用の透明化だ。第三の改革は、斎場を持たない葬祭会社と提携し、一般的な葬儀の6割の価格でできる葬式を導入したことだ。ただ、葬式については、厳しい修行と学びで培った能力を示す場として伝統に則り厳粛に挙行する。

こうした改革に加え、塚田さんは若い世代が仏門に関心がもてるような話法と綺麗な寺社環境の維持も重視する。

「若い世代と接するときは、信念を持って宗教活動に取り組んでいる姿勢を示すこと、話が耳を傾けるに値する内容であること、統計資料の数字を用いて分かりやすく、説得力を持たせることを大事にしています。また、伝統建築物で構成される寺院の環境を常に綺麗に保つことも、仏教への信頼感を醸成する大事な要素だと思っています」

持続可能な寺院経営に向けた塚田さんの努力は文字通り多角的だ。

(ライター/斎藤紘)

若年僧侶減少に危機感抱く

現代社会で重要視されるキーワードは「SDGs」に象徴される「Sustainable、持続可能性」だ。長い歴史と伝統に立脚し、地域住民の心の拠りどころになってきた仏教寺院も例外ではない。少子高齢化や過疎化、信仰心の希薄化、葬送意識の変化などを背景に今後多くの寺院が消滅すると推量され、現実問題として寺院の担い手である僧侶が大きく減少しているからだ。この状況に危機感を抱き、持続可能な寺院経営の在り方を追求し、類例のない改革を断行したのが、平安時代の創建から950年超の歴史を刻む名刹、長野県佐久市の『曹洞宗寶壽山正安寺』の第37代住職塚田雅俊さんだ。仏教や寺院に対して若い世代の関心をいかに惹きつけるかが課題と指摘し、その鍵を握ると強調するのは住職の資質だ。

「寺院を取り巻く環境は、年々難しくなってきています。意外に知られていませんが、地方を含めた全寺院数の中で、その伽藍を現状の維持保全をしつつ住職の給与まで賄えているのは凡そ半数、統計的にはそれ以下ともいわれています。そのため、他業種と兼業せざるを得ない住職が増え、そのような寺院住職に長年の修行などをさせたならば、就職の機会を失するなどの配慮もあり、住職資格も裾野が広がった分だけ、資質が低下したという見方もあります」

寺院と住職の現状をこう俯瞰する塚田さんが、最も心配するのが仏教界の厳しい状況を示す統計データだ。文化庁は、毎年国内各宗派の状況をまとめた宗教年鑑を公表しているが、半世紀前の昭和50年(1975年)と令和4年(2022年)を比較すると、仏教系の宗教団体が157222団体から84513団体に、僧侶が1770326人から339678人に大きく減少した。中でも塚田さんが危惧するのは若い僧侶が減っていることだ。

『正安寺』が属する曹洞宗宗務庁の「若手僧侶に関する動向調査の報告」によると、僧侶となるための儀式を終えた得度者は、1950年代には10代から僧侶を志す得度者が全体の97・1%と大半を占めていたが、2020年には79・7%となり、うち10代は57・7%にまで減少、40年までには若手僧侶は約 40%減少すると推測している。

僧侶の成り手不足の要因について塚田さんは様々な側面に目を向ける。

「宗教離れといわれる現象は、あらゆる宗教で指摘されますが、少子化に加えて、過激な宗教組織によるテロ事件などで宗教に対する疑念が生じたこと、医療や社会福祉制度が充実し、信仰に頼る気持ちが薄れたこと、精神的価値より経済的価値を重んじる風潮が顕著になったことなどの社会的な要因と、寺院を支える檀家が減少し、寺院経営や僧侶の経済環境が厳しさを増していること、墓じまいに象徴される葬送意識の変化で僧侶の活躍の場が減っていることなどが影響していると考えています」

この状況の打開策として塚田さんが重視するのが住職の役割だ。

「地域の寺院は、檀家との付き合いが減っているだけでなく、葬儀の時しか僧侶との接点がなく、しかも葬儀仏教などと揶揄され、葬儀での僧侶との接点も薄れてきているのが現状ですが、古代、日本に伝来された仏教は最先端の文化、文明であり、国造りの骨格形成にも利用されました。信仰の対象として心の拠り所になってきただけでなく、手習師匠が町人の子弟に読み書きや計算を教えた学問施設だった寺子屋のように寺院は学びの場でもあったのです。こうした仏教の歴史をしっかり踏まえ、寺院や住職が地域になくては困る存在であることを如何に示すか、これが今問われていると思っています」

この問に対する答えとして塚田さんが示すのが「慕古心を失せずして時勢にも即すべきを思量する」姿勢だ。伝統を大事にしながらも、時代の要請にも応えていくことを意味する。その表出方法として、住職になるためには厳しい修行と学びが必要であることを示すのが一つ。塚田さんには3人の子息がいるが、いずれも得度の儀式を経て仏門に入った。長男について2024年7月にHPで紹介した記述から厳しいプロセスが浮かび上がる。

「曹洞宗では、僧侶が沙弥(しゃみ)から住職に至る段階について、得度、立職(りっしょく)、嗣法(しほう)、転衣(てんえ)、瑞世(ずいせ)、首先住職研修会等の儀式と、証明書類の作成申請を歴て、初めて各寺院の住職の申請をする資格を有することができるのです。また、それぞれの儀式の際には証明書類とは別に、得度の際の師匠である慈恩師、立職の際の法幢師(ほうどうし)、嗣法の際の本師等から頂戴する血脈(けちみゃく)や圓鏡(えんきょう)、嗣書(ししょ)や大事(だいじ)もあり、弟子だけでなく師匠となる側も、様々な儀式の準備や手配のみならず、古伝の墨跡等も用意する必要に逼られます。正安寺現住職長男である陽俊師が、大本山永平寺二年目に当たる修行の中、現卅七世正安寺住職を本師とする嗣法の儀式のため、一時他出を許可され、無事に諸加行を勤め了じることができました」

一方、時代の要請に応える施策は、改革として具体化した。江戸時代から続く、地域に根差した檀家制度を改め、檀家を全国から募集しているのがその象徴。第二の改革が檀家でなくても入れる会員制の導入。HPに会員様ログインページを設け、檀家か信徒になって会員になれば、様々な特典を享受できるようにした。その特典の一つが、お布施や戒名、葬儀式などの費用の目安がわかるようにした費用の透明化だ。第三の改革は、斎場を持たない葬祭会社と提携し、一般的な葬儀の6割の価格でできる葬式を導入したことだ。ただ、葬式については、厳しい修行と学びで培った能力を示す場として伝統に則り厳粛に挙行する。

こうした改革に加え、塚田さんは若い世代が仏門に関心がもてるような話法と綺麗な寺社環境の維持も重視する。

「若い世代と接するときは、信念を持って宗教活動に取り組んでいる姿勢を示すこと、話が耳を傾けるに値する内容であること、統計資料の数字を用いて分かりやすく、説得力を持たせることを大事にしています。また、伝統建築物で構成される寺院の環境を常に綺麗に保つことも、仏教への信頼感を醸成する大事な要素だと思っています」

持続可能な寺院経営に向けた塚田さんの努力は文字通り多角的だ。

(ライター/斎藤紘)

曹洞宗 宝壽山 正安寺

TEL/0267-62-6499

Eメール/syoanji@fitcall.ne.jp

Instagram/ @syoanji

Eメール/syoanji@fitcall.ne.jp

Instagram/ @syoanji

現代人の葬送意識にマッチした葬儀実現

信頼性を支える葬祭ディレクターの知識

信頼性を支える葬祭ディレクターの知識

多様な形式価格の葬儀用意

事前相談等にも親身に対応

全国紙系リサーチ会社が2022年に実施したお葬式に関するインターネット調査で現代人の葬送意識が大きく変わったことが浮き彫りになった。少子高齢化、核家族化などを背景にした墓じまいも進むこの時代の葬送意識を真っ向から受け止め、遺族の心に寄り添ってきたのが大阪・堺市で2015年に創業した葬儀社、『株式会社裕心』代表取締役の中出裕三さんだ。厚生労働大臣が認定する技能審査の一つ、葬祭ディレクター技能審査試験に合格して取得した一級葬祭ディレクターの資格に裏付けられた葬儀に関連する知識と技能が業務の信頼性を支える。

お葬式に関するインターネット調査の回答は1951件。「家族または親族のお葬式はどのような形で行ないたいと思いますか」との問に対する回答で、参列者を家族、親族に限った家族葬が知人や近所の人、職場関係者などが幅広く集まる一般葬や通夜がなく葬儀・告別式のみの一日葬を抑えてトップになり、その割合は66・9%にも上った。

また、この調査で「葬儀社へ依頼する際に最も重要だと思うこと」との問では、「価格の明瞭さ」「簡素なお葬式」「丁寧なお葬式」「お葬式の事前相談」が上位を占めた。これが現代人の葬式に対する意識であり、中出さんが追求してきた時代にマッチした葬儀社の在り方の背景だ。

大阪府出身の中出さんは、自営業の両親のもとに生まれ、高校卒業後はレンタカー会社に就職。その後は配送業などを経験し、21歳で葬儀会社に入社。葬儀の仕事にやりがいを見出し、以後、葬儀業一筋に歩んできた。

一級葬祭ディレクターの資格は、葬祭ディレクター技能審査協会が実施する試験に合格して初めて得られるもので、受験資格は葬祭実務経験を5年以上有することなどが受験資格。葬祭ディレクターが扱う仕事の内容、葬儀と結びつく歴史や社会動向、公衆衛生、宗教などの知識、一般常識、適切なサービスマインド、葬儀式場設営のための基礎能力、遺族への基本的な応接能力やマナー、葬儀運営のための基礎能力などが学科試験で判定される。こうした知識と技能が投影されたのが、中出さんが構築した葬儀のフレームワークだ。

「ここ30年で、葬祭業界はかつてないほどの変化を遂げました。 しかしながら、送る人の想いは今も昔も変わりがないように感じています。 その想いを実現するために私たちは葬儀のスペシャリストとして全力でお手伝いさせていただいております。家族葬や一日葬で身近なご家族だけで、ゆっくりと故人を偲ばれ、在りし日の思い出にしたり、 改めて故人への感謝に向きあうひと時を大切にされたりす方も増えてきした。 また、火葬場での簡単な儀式を望まれる方もいらっしゃいます。 しかし、このような中においても、私たちは人間の尊厳を大切にして守り、時代のニーズに合わせた新たなご葬儀を提案させていただいています」

同社の葬儀プランは、予算や人数、規模などで選べるようにしているうえに、各プランに含まれる内容を明示しているのが特長。入会金、積立金不要の会員登録をすれば割引も適用される。その象徴が家族葬プラン。その一つ、「家族葬38プラン」は一般価格だと税込で484000円だが、会員だと418000円と格安だ。プランに含まれる内容も、生花祭壇から枕飾りセット、ドライアイス 2日分、ご遺体布団、お棺(桐棺)、仏衣、遺影写真(四つ切り キャビネ)、骨壷セット(大・小)、電飾銘記、案内看板、受付用品、 焼香用具、お布施封筒、寝台車、寝台霊柩車、礼状ハガキ20枚、通夜供養品10個、告別供養品10個、出棺花束、進行スタッフ、設営スタッフ、セレモニーレディ、進行係(告別式のみ)、後祀りセット一段、手続き代行、後祀り祭壇用仏花と籠花まである。

このほか、通夜告別式を身内だけで行う「家族葬20プラン」、通夜告別式を家族、親族で行うのに最低限必要なものだけを用意した「家族葬48プラン」、それを一段充実させた内容の「家族葬58プラン」、故人とゆかりのある人たちの参列も見込まれる場合の「家族葬78プラン」、ワンランク上の生花祭壇やお棺を考える場合に最適な「家族葬98プラン」も用意している。

家族葬プランとは別に、通夜や告別式などの儀式を行わず、火葬だけを執り行って故人を弔う「直葬プラン」や通夜を行わず、告別式から火葬までを一日で執り行う「一日葬プラン」もある。

葬儀場は、堺市立斎場をはじめ、堺市、大阪市、和泉市の公営斎場や寺院斎場、集会所、自宅などの中から家族の希望に合わせて選ぶことができる。また、仏式葬儀や神道式葬儀、無宗教葬など宗教・宗派を問わない様々な形式の葬儀、一般葬や社葬、友人葬、お別れ会などあらゆる規模の葬儀が可能だ。

中出さんは、葬式に関する相談で、不信や疑問を解消する丁寧な対応も重視してきた。

「葬儀の必要が出てきてから葬儀社を決めるのは、時間的にも精神的にも余裕がない場合が多く大変です。事前に葬儀について調べることは決して不謹慎ではありません。 むしろ事前に調べておくことで、送られる故人も送るご家族も納得のいくお別れをしていただくことができます。 事前相談には、おおよその葬儀費用と内容がわかり、準備ができる、自分たちがどういう葬儀をしたいかの具体的なイメージがつくなどの利点があります」

相談には24時間365日体制で対応するが、急ぎの場合で、何をどうしたらいいかわからない場合も、事前相談と同じく「葬儀ご相談窓口」に電話すれば、専門のスタッフが斎場・葬儀場の手配、病院へのお迎え、お見積り依頼などに迅速に対応する。

「父の葬儀の時は右も左もわからず、どうして良いか右往左往していました。そんな中、裕心さんにお願いしたところ、我々の次の行動を全て丁寧に教えて頂きました。その後、迅速に葬儀に向けての段取りをして頂き、プランや価格も明確で本当に助かりました」

同社に相談して葬儀を執り行った遺族の感謝の言葉から、親身な対応ぶりが伝わる。

(ライター/斎藤紘)

事前相談等にも親身に対応

全国紙系リサーチ会社が2022年に実施したお葬式に関するインターネット調査で現代人の葬送意識が大きく変わったことが浮き彫りになった。少子高齢化、核家族化などを背景にした墓じまいも進むこの時代の葬送意識を真っ向から受け止め、遺族の心に寄り添ってきたのが大阪・堺市で2015年に創業した葬儀社、『株式会社裕心』代表取締役の中出裕三さんだ。厚生労働大臣が認定する技能審査の一つ、葬祭ディレクター技能審査試験に合格して取得した一級葬祭ディレクターの資格に裏付けられた葬儀に関連する知識と技能が業務の信頼性を支える。

お葬式に関するインターネット調査の回答は1951件。「家族または親族のお葬式はどのような形で行ないたいと思いますか」との問に対する回答で、参列者を家族、親族に限った家族葬が知人や近所の人、職場関係者などが幅広く集まる一般葬や通夜がなく葬儀・告別式のみの一日葬を抑えてトップになり、その割合は66・9%にも上った。

また、この調査で「葬儀社へ依頼する際に最も重要だと思うこと」との問では、「価格の明瞭さ」「簡素なお葬式」「丁寧なお葬式」「お葬式の事前相談」が上位を占めた。これが現代人の葬式に対する意識であり、中出さんが追求してきた時代にマッチした葬儀社の在り方の背景だ。

大阪府出身の中出さんは、自営業の両親のもとに生まれ、高校卒業後はレンタカー会社に就職。その後は配送業などを経験し、21歳で葬儀会社に入社。葬儀の仕事にやりがいを見出し、以後、葬儀業一筋に歩んできた。

一級葬祭ディレクターの資格は、葬祭ディレクター技能審査協会が実施する試験に合格して初めて得られるもので、受験資格は葬祭実務経験を5年以上有することなどが受験資格。葬祭ディレクターが扱う仕事の内容、葬儀と結びつく歴史や社会動向、公衆衛生、宗教などの知識、一般常識、適切なサービスマインド、葬儀式場設営のための基礎能力、遺族への基本的な応接能力やマナー、葬儀運営のための基礎能力などが学科試験で判定される。こうした知識と技能が投影されたのが、中出さんが構築した葬儀のフレームワークだ。

「ここ30年で、葬祭業界はかつてないほどの変化を遂げました。 しかしながら、送る人の想いは今も昔も変わりがないように感じています。 その想いを実現するために私たちは葬儀のスペシャリストとして全力でお手伝いさせていただいております。家族葬や一日葬で身近なご家族だけで、ゆっくりと故人を偲ばれ、在りし日の思い出にしたり、 改めて故人への感謝に向きあうひと時を大切にされたりす方も増えてきした。 また、火葬場での簡単な儀式を望まれる方もいらっしゃいます。 しかし、このような中においても、私たちは人間の尊厳を大切にして守り、時代のニーズに合わせた新たなご葬儀を提案させていただいています」

同社の葬儀プランは、予算や人数、規模などで選べるようにしているうえに、各プランに含まれる内容を明示しているのが特長。入会金、積立金不要の会員登録をすれば割引も適用される。その象徴が家族葬プラン。その一つ、「家族葬38プラン」は一般価格だと税込で484000円だが、会員だと418000円と格安だ。プランに含まれる内容も、生花祭壇から枕飾りセット、ドライアイス 2日分、ご遺体布団、お棺(桐棺)、仏衣、遺影写真(四つ切り キャビネ)、骨壷セット(大・小)、電飾銘記、案内看板、受付用品、 焼香用具、お布施封筒、寝台車、寝台霊柩車、礼状ハガキ20枚、通夜供養品10個、告別供養品10個、出棺花束、進行スタッフ、設営スタッフ、セレモニーレディ、進行係(告別式のみ)、後祀りセット一段、手続き代行、後祀り祭壇用仏花と籠花まである。

このほか、通夜告別式を身内だけで行う「家族葬20プラン」、通夜告別式を家族、親族で行うのに最低限必要なものだけを用意した「家族葬48プラン」、それを一段充実させた内容の「家族葬58プラン」、故人とゆかりのある人たちの参列も見込まれる場合の「家族葬78プラン」、ワンランク上の生花祭壇やお棺を考える場合に最適な「家族葬98プラン」も用意している。

家族葬プランとは別に、通夜や告別式などの儀式を行わず、火葬だけを執り行って故人を弔う「直葬プラン」や通夜を行わず、告別式から火葬までを一日で執り行う「一日葬プラン」もある。

葬儀場は、堺市立斎場をはじめ、堺市、大阪市、和泉市の公営斎場や寺院斎場、集会所、自宅などの中から家族の希望に合わせて選ぶことができる。また、仏式葬儀や神道式葬儀、無宗教葬など宗教・宗派を問わない様々な形式の葬儀、一般葬や社葬、友人葬、お別れ会などあらゆる規模の葬儀が可能だ。

中出さんは、葬式に関する相談で、不信や疑問を解消する丁寧な対応も重視してきた。

「葬儀の必要が出てきてから葬儀社を決めるのは、時間的にも精神的にも余裕がない場合が多く大変です。事前に葬儀について調べることは決して不謹慎ではありません。 むしろ事前に調べておくことで、送られる故人も送るご家族も納得のいくお別れをしていただくことができます。 事前相談には、おおよその葬儀費用と内容がわかり、準備ができる、自分たちがどういう葬儀をしたいかの具体的なイメージがつくなどの利点があります」

相談には24時間365日体制で対応するが、急ぎの場合で、何をどうしたらいいかわからない場合も、事前相談と同じく「葬儀ご相談窓口」に電話すれば、専門のスタッフが斎場・葬儀場の手配、病院へのお迎え、お見積り依頼などに迅速に対応する。

「父の葬儀の時は右も左もわからず、どうして良いか右往左往していました。そんな中、裕心さんにお願いしたところ、我々の次の行動を全て丁寧に教えて頂きました。その後、迅速に葬儀に向けての段取りをして頂き、プランや価格も明確で本当に助かりました」

同社に相談して葬儀を執り行った遺族の感謝の言葉から、親身な対応ぶりが伝わる。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 裕心

TEL/0120-42-0440

創業2年で光る経験と技術力

産業機械の設計製作

産業機械の設計製作

業界での30年の経験活用

多様なニーズに対応が可能

北海道釧路市を拠に産業機械の設計、製作、据え付け、修理、メンテナンスまで手がける『株式会社エスワクリエイト』代表取締役の須藤祐司さんは、農機具製作の事業を営む父親の背中を見て育つ中で機械に興味を持ち、、産業機械関係の業界で約30年にわたり経験を重ねてきた産業機械のスペシャリストだ。独立、創業からわずか2年余りで道内外で獲得したクライアント企業が20社を超える実績が、寸分の間違いも許されない業務を着実に完遂する精緻な仕事ぶりに対する評価の高さと信頼度を示す。

「近年、産業機械の進化にともない、機械製作はもちろん設計、設置、メンテナンスにも高度な技術力と専門的な知識が求められています。当社には、産業機械の進化と並走してきた経験とその中で培われた技術力があり、お客さまの多様なニーズにお応えできるのが強みです」

具体的な業務は、多岐にわたる。

「図面作成は現場の状況を見据えた作成ノウハウがあり、各種産業機械からタンク類、プラント配管、網製加工品まで幅広い製品に対応し、豊富な知識とCADコンピュータ設計支援システムで構造や形状に基づいた強度や安全性を最優先に考えた高品質な図面を提供いたします。機械据え付け工事では、工場やプラントといった大きな現場での機械器具設置工事にも対応しています。また、機械の修理やメンテナンスでは、機械の種類やサイズを問わず、生産ラインがスムーズに稼働するよう、保守点検から不具合の修理、部品交換までサポートいたします。大規模な機械の修理や解体、移送も可能です」

須藤さんが独立を決意したのは、前職を退職したその日に牧場の機械のメンテナンスができる人を探しているという電話をもらい、それを機に様々な依頼が来るようになったのがきっかけという。独立後に手がけた仕事は、食肉加工会社のコンベアの図面作成、製作、据え付け、バイオガスプラント機械の設計、製作、酪農機械関係のメンテナンス、各種プラント、上下水道の環境施設、鉄道事業者のラッセル車の設計、製作など様々な分野に及ぶ。

須藤さんは、拡大する業務に対応するため、モノのづくりが好きな人や製図経験者などの人材確保にも力を入れる。

(ライター/斎藤紘)

多様なニーズに対応が可能

北海道釧路市を拠に産業機械の設計、製作、据え付け、修理、メンテナンスまで手がける『株式会社エスワクリエイト』代表取締役の須藤祐司さんは、農機具製作の事業を営む父親の背中を見て育つ中で機械に興味を持ち、、産業機械関係の業界で約30年にわたり経験を重ねてきた産業機械のスペシャリストだ。独立、創業からわずか2年余りで道内外で獲得したクライアント企業が20社を超える実績が、寸分の間違いも許されない業務を着実に完遂する精緻な仕事ぶりに対する評価の高さと信頼度を示す。

「近年、産業機械の進化にともない、機械製作はもちろん設計、設置、メンテナンスにも高度な技術力と専門的な知識が求められています。当社には、産業機械の進化と並走してきた経験とその中で培われた技術力があり、お客さまの多様なニーズにお応えできるのが強みです」

具体的な業務は、多岐にわたる。

「図面作成は現場の状況を見据えた作成ノウハウがあり、各種産業機械からタンク類、プラント配管、網製加工品まで幅広い製品に対応し、豊富な知識とCADコンピュータ設計支援システムで構造や形状に基づいた強度や安全性を最優先に考えた高品質な図面を提供いたします。機械据え付け工事では、工場やプラントといった大きな現場での機械器具設置工事にも対応しています。また、機械の修理やメンテナンスでは、機械の種類やサイズを問わず、生産ラインがスムーズに稼働するよう、保守点検から不具合の修理、部品交換までサポートいたします。大規模な機械の修理や解体、移送も可能です」

須藤さんが独立を決意したのは、前職を退職したその日に牧場の機械のメンテナンスができる人を探しているという電話をもらい、それを機に様々な依頼が来るようになったのがきっかけという。独立後に手がけた仕事は、食肉加工会社のコンベアの図面作成、製作、据え付け、バイオガスプラント機械の設計、製作、酪農機械関係のメンテナンス、各種プラント、上下水道の環境施設、鉄道事業者のラッセル車の設計、製作など様々な分野に及ぶ。

須藤さんは、拡大する業務に対応するため、モノのづくりが好きな人や製図経験者などの人材確保にも力を入れる。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 エスワクリエイト

TEL/0154-65-5710

Eメール/y-sudo@swcreate.co.jp

Eメール/y-sudo@swcreate.co.jp

理想を形にする鉄学を実践する職人技

大阪ものづくり優良企業賞受賞が証し

大阪ものづくり優良企業賞受賞が証し

金属性構造物や部材を製作

全技術を伝授し職人を育成

「理想を形にする鉄学」

金属板を立体の形状に加工する製缶を中核技術にタンクやプラント架台、建築金物、産業機器などの製作設置などで多様な産業を支えてきた『株式会社石田鉄工所』代表の石田誠一郎さんが誇る自社の職人技のことだ。古き良き技術と新しい技術を巧みに組み合わせ、発注元企業が求めるものを実現してきた。2024年に大阪府の大阪中小企業顕彰事業実行委員会から「大阪ものづくり優良企業賞2023」を授与されたのは技術力の高さの証だ。

この技術力は、職人育成の段階から徹底的に仕込まれる。

「当社は鉄と向き合い、鉄を極めるエキスパート集団です。先輩のベテラン職人が丁寧にイチから指導し、鉄を扱う知識や技術『鉄学』を伝授し、何事にも妥協せず仕事にプライドを持って打ち込める鉄人に育てあげてみせます。作業の内容を理解して、納期までに段取りや手順の計画を立て、調整しながら実際に作業を進めていく一生ものの技術を習得し、成長することができます」

同社の業務は、部材の加工から重量物や長物、大物の構造物の製作、組立まで行う「製缶・鉄鋼・鉄骨・配管・プラント架台の製作及び取付工事」、建築で使われる金属製のパイプ、換気口、蓋、吊り金具などを製作する「建築金物の製作及び取付工事」、主にプラントや工場で機械器具の組み立てによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする「機械機器の設置工事」、工場やプラント内の空調設備や監視カメラなどのセキュリティ機器、環境への負荷を低減させる環境改善機器や廃棄物処理設備、建設現場を支える掘削機器などを製作、設置する「産業機械の製作及び設置工事」と幅広いのが特長だ。

工場には、天井クレーンやエンジン溶接機、プラズマ切断機、製缶定盤、油圧式パンチャーなど約40台もの製作機器が並ぶ。ここで職人一人ひとりが自分の仕事に責任を持って取り組む一人一作を原則として作業に当たる。これまで製作、組み立て、設置したものは、排水処理用沈殿槽やセンターウェル、フォークリフト用アタッチメント、建築金物、螺旋階段、落橋防止装置、プラント用丸タンク、水冷ダクト、掘削機器、環境改善機器など、ミリ単位の誤差も許されない構造物や部材ばかりだ。

(ライター/斎藤紘)

全技術を伝授し職人を育成

「理想を形にする鉄学」

金属板を立体の形状に加工する製缶を中核技術にタンクやプラント架台、建築金物、産業機器などの製作設置などで多様な産業を支えてきた『株式会社石田鉄工所』代表の石田誠一郎さんが誇る自社の職人技のことだ。古き良き技術と新しい技術を巧みに組み合わせ、発注元企業が求めるものを実現してきた。2024年に大阪府の大阪中小企業顕彰事業実行委員会から「大阪ものづくり優良企業賞2023」を授与されたのは技術力の高さの証だ。

この技術力は、職人育成の段階から徹底的に仕込まれる。

「当社は鉄と向き合い、鉄を極めるエキスパート集団です。先輩のベテラン職人が丁寧にイチから指導し、鉄を扱う知識や技術『鉄学』を伝授し、何事にも妥協せず仕事にプライドを持って打ち込める鉄人に育てあげてみせます。作業の内容を理解して、納期までに段取りや手順の計画を立て、調整しながら実際に作業を進めていく一生ものの技術を習得し、成長することができます」

同社の業務は、部材の加工から重量物や長物、大物の構造物の製作、組立まで行う「製缶・鉄鋼・鉄骨・配管・プラント架台の製作及び取付工事」、建築で使われる金属製のパイプ、換気口、蓋、吊り金具などを製作する「建築金物の製作及び取付工事」、主にプラントや工場で機械器具の組み立てによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする「機械機器の設置工事」、工場やプラント内の空調設備や監視カメラなどのセキュリティ機器、環境への負荷を低減させる環境改善機器や廃棄物処理設備、建設現場を支える掘削機器などを製作、設置する「産業機械の製作及び設置工事」と幅広いのが特長だ。

工場には、天井クレーンやエンジン溶接機、プラズマ切断機、製缶定盤、油圧式パンチャーなど約40台もの製作機器が並ぶ。ここで職人一人ひとりが自分の仕事に責任を持って取り組む一人一作を原則として作業に当たる。これまで製作、組み立て、設置したものは、排水処理用沈殿槽やセンターウェル、フォークリフト用アタッチメント、建築金物、螺旋階段、落橋防止装置、プラント用丸タンク、水冷ダクト、掘削機器、環境改善機器など、ミリ単位の誤差も許されない構造物や部材ばかりだ。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 石田鉄工所

TEL/06-6770-9145

Eメール/info@ishida-iron.co.jp

Eメール/info@ishida-iron.co.jp

社会インフラの劣化状況の点検調査で実績

耐用年数を迎えた構造物の補強補修に貢献

耐用年数を迎えた構造物の補強補修に貢献

橋梁点検車運転業務など

技術力の高さに高い評価

高度経済成長期に一斉に整備された橋梁やトンネル、港湾岸壁などの社会インフラの老朽化が進み、加えて発生頻度が高まる自然災害による損傷もあり、補修や再築造が急がれる中、その前提となる劣化状況の点検、調査、診断で実績を重ねているのが『株式会社ハシカンプラ』だ。測量士や一級土木施工管理技士の国家資格を持ち、業務を牽引する代表取締役の渡辺元さんは、同社の技術力を動員して社会資本の維持に貢献していく決意だ。

「国交省によりますと、2023年に耐用年数とされる建設後50年を経過したインフラは橋梁約73万か所の約39%、トンネル1万1千カ所の約27%、港湾岸壁約5千カ所の約32%にのぼりました。この割合は、年を追って大きくなっていきますので、国交省も予防保全の考え方を基本として、インフラのメンテナンスの促進に力を入れています。こうした状況下で、橋梁点検をメインにトンネル、港湾、鉄道、河川の樋門など構造物の点検、調査を行う当社の役割も一層大きくなっていきますので、技術を高めながら社会に貢献したいと思っています」

メインの橋梁の点検は、精緻を極める。

「橋梁の状態は橋梁の構造形式、交通量、供用年数、周辺環境などによって異なります。点検は部位、鉄筋やコンクリートなどの部材毎、損傷の種類毎に状況を把握して評価を行った上で,維持や補修、補強の計画を検討する上で基礎的な資料を取得します。点検には、赤外線サーモグラフィカメラ使用して外壁面から放射される赤外線画像と可視画像から劣化状況を診断する赤外線法など様々な技術を使います。また、国交省の橋梁点検車の運転に習熟しているスタッフがおり、高架側面や橋梁下面に回り込んで点検作業を行っています。この車両は扱いが難しく、専門の訓練を受けていないと使用できるものではありませんが、点検に加え特殊車両の運転も対応させていただいています」

同社の業務エリアは、東北一円から北関東までカバーし、発注元は国交省をはじめ、東北、北関東の自治体、JR東日本、NEXCO東日本などに広がる。2023年に同社が点検や橋梁点検車運転業務などを行った橋梁は846個所、トンネルは51個所にのぼり、同社の技術力が高く評価されていることを示す。

(ライター/斎藤紘)

技術力の高さに高い評価

高度経済成長期に一斉に整備された橋梁やトンネル、港湾岸壁などの社会インフラの老朽化が進み、加えて発生頻度が高まる自然災害による損傷もあり、補修や再築造が急がれる中、その前提となる劣化状況の点検、調査、診断で実績を重ねているのが『株式会社ハシカンプラ』だ。測量士や一級土木施工管理技士の国家資格を持ち、業務を牽引する代表取締役の渡辺元さんは、同社の技術力を動員して社会資本の維持に貢献していく決意だ。

「国交省によりますと、2023年に耐用年数とされる建設後50年を経過したインフラは橋梁約73万か所の約39%、トンネル1万1千カ所の約27%、港湾岸壁約5千カ所の約32%にのぼりました。この割合は、年を追って大きくなっていきますので、国交省も予防保全の考え方を基本として、インフラのメンテナンスの促進に力を入れています。こうした状況下で、橋梁点検をメインにトンネル、港湾、鉄道、河川の樋門など構造物の点検、調査を行う当社の役割も一層大きくなっていきますので、技術を高めながら社会に貢献したいと思っています」

メインの橋梁の点検は、精緻を極める。

「橋梁の状態は橋梁の構造形式、交通量、供用年数、周辺環境などによって異なります。点検は部位、鉄筋やコンクリートなどの部材毎、損傷の種類毎に状況を把握して評価を行った上で,維持や補修、補強の計画を検討する上で基礎的な資料を取得します。点検には、赤外線サーモグラフィカメラ使用して外壁面から放射される赤外線画像と可視画像から劣化状況を診断する赤外線法など様々な技術を使います。また、国交省の橋梁点検車の運転に習熟しているスタッフがおり、高架側面や橋梁下面に回り込んで点検作業を行っています。この車両は扱いが難しく、専門の訓練を受けていないと使用できるものではありませんが、点検に加え特殊車両の運転も対応させていただいています」

同社の業務エリアは、東北一円から北関東までカバーし、発注元は国交省をはじめ、東北、北関東の自治体、JR東日本、NEXCO東日本などに広がる。2023年に同社が点検や橋梁点検車運転業務などを行った橋梁は846個所、トンネルは51個所にのぼり、同社の技術力が高く評価されていることを示す。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 ハシカンプラ

TEL/022-380-6370

都市洪水対策の雨水貯留施設整備も含め

地下空間活用で事前調査の重要性を指摘

地下空間活用で事前調査の重要性を指摘

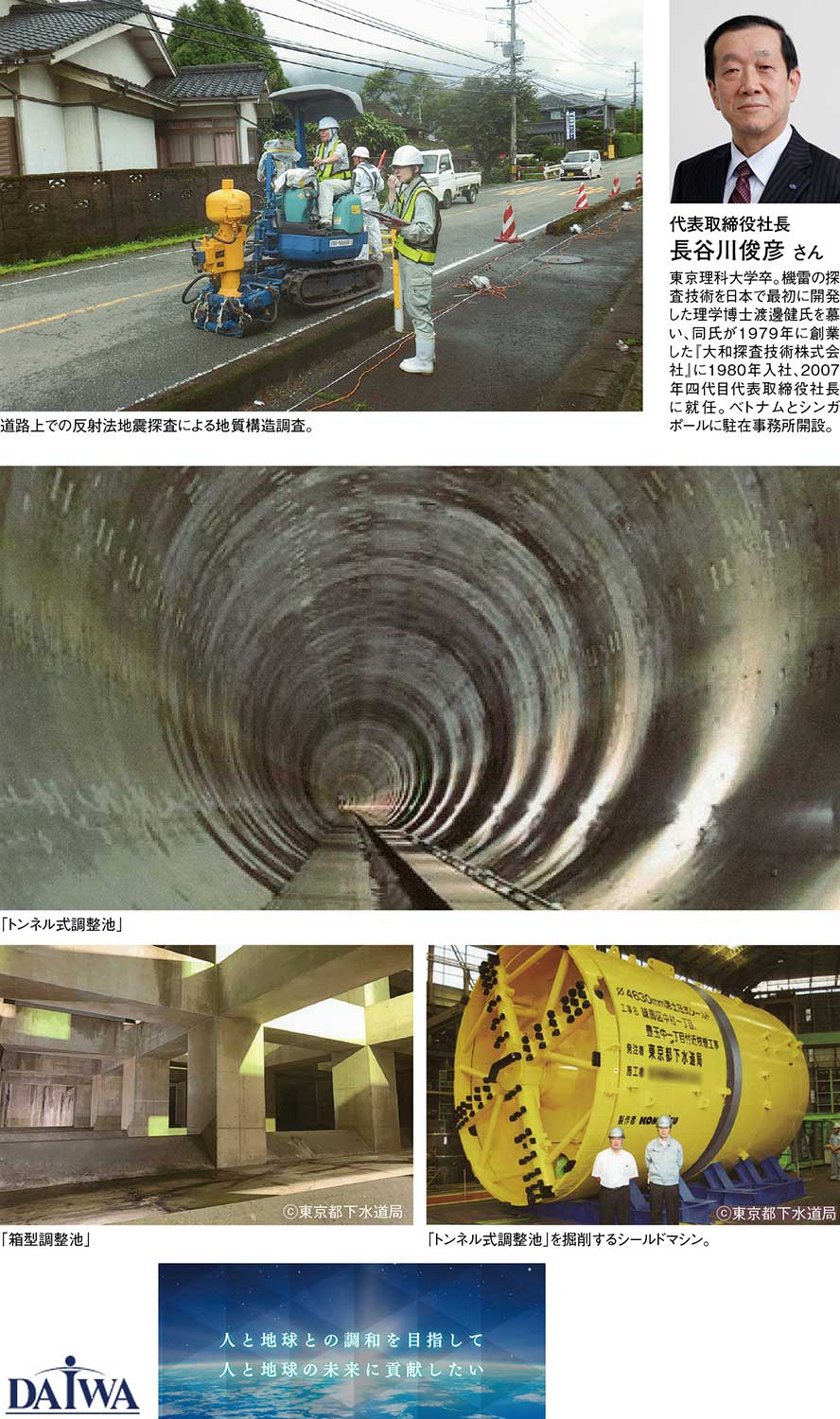

念頭に大規模道路陥没事故

地表からの物理探査で実績

人口集中による土地利用の高密化が進むこの国の都市部で地下空間を有効に活用するシーンが広がる中、「利用に当たっては、地下の構造や地質の事前調査によるリスクアセスメントが重要」と指摘するのは、『大和探査技術株式会社』代表取締役社長の長谷川俊彦さんだ。高速道路の大深度地下トンネル工事や地下鉄工事などが遠因とみられる道路陥没事故を念頭に置いた安全対策としてだけでなく、近年頻発する集中豪雨などによる都市洪水(内水氾濫)対策として整備が進む雨水貯留施設の築造でも地下構造の事前調査のニーズは大きくなるとみる。

「福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場上で起きた2016年の博多駅前道路陥没事故や東京外環道の大深度地下トンネル工事に関連するとみられる2020年の東京・調布市住宅地道路陥没事故など地下利用に関連した事故を見るにつけ、事前のリスク評価をきちんとしていたのかという疑問を抱かざるを得ません。今後、地下駅に連結した地下街や地下通路などの開発が進むと思いますが、地下空間の事故は甚大な被害が発生しますので、厳密な事前調査が求められるでしょう」

長谷川さんは、雨水貯留施設の築造についても提言する。

「都市洪水対策として、雨水が一気に中小河川や下水道に流れ込まないようにする雨水貯留施設が築造されています。東京都では調節池や地下箱式、地下トンネル式などの雨水調整池施設の整備を推進しており、施設が23区内で58ヵ所整備されましたが、今後市町村でも進める上に、民間施設での築造も促しています。その場合、周辺の地盤や地下埋設物などに影響が及ぶことのないようにしなければならず、地下の事前調査がますます重要性を増すと考えています」

総合地質コンサルタントを標榜する同社の探査技術の中核は、人工の地震波や電気現象、電磁波、ガンマ線、重力などを利用して地表から地下の構造や地質を調べて可視化する物理探査で、インフラ整備や資源開発、自然災害対策など多様な分野で貢献してきた。

「当社の物理探査は地表から行うため、道路や宅地などをボーリングで掘削することや探査作業中の交通規制を最小限にすることができ、しかも広い範囲の大深度を短時間で連続的に調べられるのが利点であり、当社の探査技術で地下空間の活用の安全性確保にも貢献していきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

地表からの物理探査で実績

人口集中による土地利用の高密化が進むこの国の都市部で地下空間を有効に活用するシーンが広がる中、「利用に当たっては、地下の構造や地質の事前調査によるリスクアセスメントが重要」と指摘するのは、『大和探査技術株式会社』代表取締役社長の長谷川俊彦さんだ。高速道路の大深度地下トンネル工事や地下鉄工事などが遠因とみられる道路陥没事故を念頭に置いた安全対策としてだけでなく、近年頻発する集中豪雨などによる都市洪水(内水氾濫)対策として整備が進む雨水貯留施設の築造でも地下構造の事前調査のニーズは大きくなるとみる。

「福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場上で起きた2016年の博多駅前道路陥没事故や東京外環道の大深度地下トンネル工事に関連するとみられる2020年の東京・調布市住宅地道路陥没事故など地下利用に関連した事故を見るにつけ、事前のリスク評価をきちんとしていたのかという疑問を抱かざるを得ません。今後、地下駅に連結した地下街や地下通路などの開発が進むと思いますが、地下空間の事故は甚大な被害が発生しますので、厳密な事前調査が求められるでしょう」

長谷川さんは、雨水貯留施設の築造についても提言する。

「都市洪水対策として、雨水が一気に中小河川や下水道に流れ込まないようにする雨水貯留施設が築造されています。東京都では調節池や地下箱式、地下トンネル式などの雨水調整池施設の整備を推進しており、施設が23区内で58ヵ所整備されましたが、今後市町村でも進める上に、民間施設での築造も促しています。その場合、周辺の地盤や地下埋設物などに影響が及ぶことのないようにしなければならず、地下の事前調査がますます重要性を増すと考えています」

総合地質コンサルタントを標榜する同社の探査技術の中核は、人工の地震波や電気現象、電磁波、ガンマ線、重力などを利用して地表から地下の構造や地質を調べて可視化する物理探査で、インフラ整備や資源開発、自然災害対策など多様な分野で貢献してきた。

「当社の物理探査は地表から行うため、道路や宅地などをボーリングで掘削することや探査作業中の交通規制を最小限にすることができ、しかも広い範囲の大深度を短時間で連続的に調べられるのが利点であり、当社の探査技術で地下空間の活用の安全性確保にも貢献していきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

大和探査技術 株式会社

TEL/03-5633-8080